JAKARTA, BKKBN — Adakah urbanisasi yang menjadi berkah? Bila pertanyaan itu dilontarkan kepada Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, jawabannya singkat: “Ada!”

Tampil sebagai pembicara tunggal dalam acara dialog dengan BE Radio Indonesia BKKBN, Rabu (17/4/2024), Bonivasius memastikan bahwa urbanisasi tidak selamanya memunculkan persoalan. Ada sisi berkah atau anugerah kalau urbanisasi atau mobilitas penduduk dikelola dengan tepat.

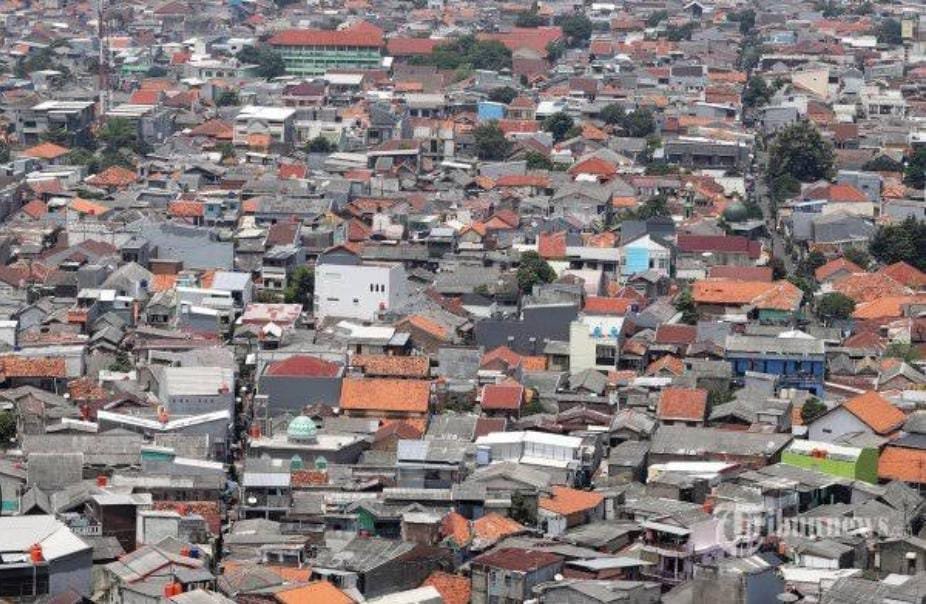

“Banyak orang melihat urbanisasi sebagai masalah. Kota dipadati pendatang, lalu muncul masalah ekonomi, kerawanan sosial dan budaya. Padahal, ada sisi berkah atau bonus kalau urbanisasi direncanakan, diperkuat dengan regulasi. Selanjutnya dibuat dukungan finansialnya,” ujarnya.

Ia lalu mencontohkan transmigrasi di era pemerintahan orde baru (1970 – 1998) atau kekinian hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua program urbanisasi atau mobilisasi penduduk tersebut dinilai Bonivasius sebagai anugerah. Akan memunculkan bonus, karena dilakukan secara terencana. Disiapkan regulasinya. Disiapkan pula dukungan finansialnya. Lengkap!

Menurut Bonivasius, konteks urbanisasi jangan hanya dilihat dari pergerakan penduduk dari desa ke kota. Tetapi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Meski kata urban berkonteks ke kota, tapi di dalamnya termasuk juga mobilisasi penduduk. Bahkan beberapa daerah berharap daerahnya kedatangan para pendatang, karena kebutuhan daerah itu terhadap tenaga kerja.

Bonivasius mengatakan, sifat dasar manusia adalah keinginan untuk merubah hidup, ekonomi, sosial hingga budayanya. Atau juga kebanggaan (pride) ketika mereka pindah ke satu wilayah ibukota. Untuk itu, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya hendaknya dicermati alasan yang melatarbelakanginya. “Dengan mengetahui alasan perpindahan itu, pemerintah bisa menyiapkan strateginya,” ujarnya.

Bonivasius menandaskan, adalah hak setiap individu untuk melakukan perpindahan demi kehidupan yang lebih baik. Namun diingatkan agar mereka sudah mempersiapkan diri sebelum menuju kota tujuan. “Apakah mereka sudah memiliki tempat bekerja. Mau berapa lama di sana. Pindah permanen atau non permanen. Skill apa yang dimiliki. Ini harus dipikirkan juga oleh para urban, penduduk yang akan pindah ke kota-kota besar,” papar Bonivasius.

Saat ini, menurut Bonivasius, kota yang menjadi tujuan pendatang bukan hanya Jakarta saja. Dewasa ini sudah banyak kota di Indonesia mulai berkembang dan menjadi tujuan pendatang. Bagi Bonivasius kondisi ini sangat baik karena terjadi pemerataan persebaran penduduk.

“Kami harapkan lebih banyak lagi kota-kota seperti Surabaya, Makasar, Semarang, Bandung. Kita bangun lebih banyak kota-kota semacam itu,” ujarnya.

Dampak Negatif

Di bagian lain penjelasannya, Bonivasius mengatakan penduduk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang sudah padat tentu akan menimbulkan persoalan dampak negatif. Apalagi mereka tidak memiliki keterampilan. Perpindahan ini menandai akan terjadi penambahan penduduk di kota-kota besar dan pengurangan penduduk di wilayah lain.

Penambahan penduduk ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga tempat tinggal, pendidikan, sosial, dan persoalan lainnya. “Juga keluarganya akan tidak karu-karuan dengan rumah seadanya. Pembangunan keluarganya pun kalau tidak disiapkan dengan baik akan melemahkan ketahanan keluarga itu sendiri,” jelas Bonivasius.

Sementara bagi daerah yang ditinggalkan, juga memunculkan persoalan. “Ada ruang-ruang ekonomi yang tidak bisa diisi karena penduduknya tidak ada. Wilayah itu kekurangan SDM dan tenaga kerja.

Solusi yang dikemukakan Bonivasius jika desa ingin berkembang adalah dengan memperpanjang patokan usia produktif. Saat ini, dari sisi demografi, usia lansia di Indonesia berada di 65 tahun ke atas. Agar tetap produktif, kesehatan mereka harus diperhatikan, sehingga tetap produktif di atas usia 65 tahun.

Berikutnya, pemerintah harus menciptakan peluang ekonomi yang menjadi peluang bagi penduduk setempat untuk bisa bekerja di daerah tempat tinggalnya. Ini bisa direncanakan, dengan menghadirkan atau membangun industri.

“Pembangunan suatu industri di sebuah daerah memakan waktu cukup lama. Maka, paralel dengan itu, penduduk setempat disiapkan skillnya sehingga nantinya penduduk setempat terserap sebagai tenaga kerja. Ujungnya, mereka tidak perlu mencari pekerjaan di kota besar.”

Ditambahkan oleh Bonivasius, “Bukan hanya industri. Peluang-peluang ekonomi di daerah hendaknya disiapkan sehingga masyarakat setempat bisa bekerja di daerahnya. Tidak berbondang-bondong mencari kerja di kota-kota besar.”

Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui tidak akan menikmati bonus demografi. Terjadi karena Total Fertility Rate atau TFRnya tinggi, banyak anak, penduduk usia produktif minim namun non produktif banyak. Penduduknya juga banyak hijrah ke kota-kota besar. “Peluang ekonomi di sana minim. Maka, ciptakan peluang ekonomi agar penduduknya tetap tinggal di wilayah tersebut,” ujarnya.

Merambah Berbagai Desa

Masa lampau memang beda dengan era sekarang. Berdasarkan data, seperti diungkap Bonivasius, penduduk yang hijrah ke kota besar saat ini jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ini terjadi karena pembangunan juga merambah ke berbagai desa, dengan kondisi penghasilan yang tidak berbeda jauh dengan kota.

Belakangan, banyak ide-ide kepala daerah semakin “liar” dalam membangun daerahnya. Buahnya, muncul desapolitan, desa yang komplit dengan segalanya. Desa yang menawarkan potensi daerahnya dengan menonjolkan keunggulan destinasi wisata.

Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang (Jawa Timur) adalah salah satunya. Desa itu menjual potensi daerahnya dengan destinasi Cafe Sawah. Bonivasius yang pernah berkunjung ke sana bertutur, “Usaha tersebut berkembang. Pegawainya ada yang tatoan, pakai anting. Rupanya penduduk asli setempat yang jadi pegawai itu tadinya merantau ke Surabaya. Di sana mereka kerja serabutan. Pendapatan mungkin lebih banyak di sana. Tapi, sinyalemen Bonivasius, bekerja di daerah sendiri lebih nyaman karena dekat keluarga.

Dengan perkembangan kewilayahan yang semakin cepat, Bonivasius berharap ‘gap’ percepatan pembangunan antara desa dan kota semakin tipis.

Di sisi lain, diakui Bonivasius bahwa pemerintah daerah sesungguhnya bisa melakukan intervensi melalui peraturan daerah untuk membatasi atau mengurangi laju urbanisasi, misal ke Jakarta. Bentuknya berupa larangan menetap dalam jangka panjang bagi penduduk yang tidak mempunyai keterampilan, tempat tinggal, hingga pekerjaan.

Mereka bisa saja dikembalikan ke daerah asal. Termasuk jika tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan. “Adalah hak semua orang untuk melakukan perpindahan. Tetapi mereka (para pendatang) juga melanggar hak orang lain (untuk hidup lebih nyaman dan aman),” terang Bonivasius.

Atau, sebuah terobosan bisa dibangun pemerintah daerah. Caranya, Bonivasius memberi ‘clue’nya, yakni dengan membuat katalog kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut.

Mengambil contoh Sorong di Papua Barat, wilayah yang pernah dikenal sebagai kota minyak ini menjadi ‘gula-gula’ bagi pendatang dari berbagai daerah. Dampaknya, muncul kecemburuan berlatar belakang ekonomi dengan penduduk asli lantaran banyak pendatang yang mendulang sejahtera. Kondisi ini menimbulkan konflik horizontal.

“Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah bisa membuat aturan bahwa Kota Sorong hanya membutuhkan tenaga kerja tertentu seperti guru atau tenaga medis. Sehingga pendatang yang bekerja di Sorong tidak bersinggungan dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki penduduk asli ketika mereka membuka usaha,” paparnya.

Tipologi Penduduk

Bonivasius mengatakan ada tiga tipologi penduduk yang rentan masalah, ditinjau dari lokasi permukiman mereka. Penduduk yang bermukim di slum area (permukiman kumuh), bantaran kali, dan pinggiran pantai. “Mereka rentan dengan berbagai masalah kependudukan. Di lokasi ini jumlah keluarga risiko stunting tinggi. Intervensi yang dilakukan pemerintah kerap terkendala karena dokumen administrasi kependudukannya tidak lengkap,” ungkap Bonivasius.

Diketahui pula, urbanisasi juga bisa terjadi karena perkawinan. “Suami kerja di Jakarta, istri orang Solo. Dia akhirnya pindah ke Jakarta. Tapi tidak sebanyak urbanisasi karena alasan ekonomi,” ujar Bonivasius.

Saat pindah ke kota besar, keluarga tersebut menempati rumah berukuran sempit. Kehidupan ini bisa memicu perselisihan, berakibat ketahanan keluarga menjadi rapuh. Padahal rumah keluarga tersebut cukup besar di desa.

Kalaupun perekonomian keluarga pendatang menjadi baik, kehidupan di kota besar selalu memunculkan masalah yang kompleks. Apalagi jika mereka bermukim di slum area atau bantaran kali. “Anak mereka yang tadinya sehat dari daerah, masuk ke lingkungan yang sanitasinya buruk di kota besar tentu bisa sakit. Atau anak yang lahir di sana, terancam juga kondisi kesehatannya karena kehidupan keluarga tidak terencana dengan baik. Apalagi suami dan istri bekerja, maka anak akan dirawat seadanya. Mereka terkategori keluarga risiko stunting,” jelas Bonivasius.

Ia juga mengemukakan bahwa China mempunyai problem kependudukan yang sama dengan Indonesia. Program ‘Inisiatif Belt and Road’ dikembangkan negara itu. Negara itu membentuk kota-kota baru atau yang tidak berkembang menjadi berkembang. Daerah yang populasinya padat, pusat ekonomi dipindah ke daerah lain.

Hal yang mirip juga dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu, daerah itu dipenuhi orangtua. Minim SDM produktif. Sekarang, di daerah itu, pembangunan sektor wisata berkembang. Banyak penduduk setempat bekerja di sektor wisata di sana.

Population Optimum

Dalam uraiannya, Bonivasius juga menyinggung pendekatan kependudukan berdasarkan ‘population optimum’. Artinya, seberapa sesuai jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Bila berlebih atau kurang, penduduk bisa dipindahkan sesuai dukungan sumber daya alam dan SDM di daerah itu atau daerah tujuan. “Sekarang kita (BKKBN) sedang merencanakan itu,” terang Bonivasius.

Diketahui, kota besar memiliki permasalahan urbanisasi. Betapa tidak, 58 persen penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Daya tampungnya sudah berlebihan. Namun, kekinian mulai terlihat populasi Denpasar kian padat. Demikian juga Medan, Makasar, Manado. “Ada sisi bagusnya. Populasi mulai menyebar. Tidak fokus lagi di Jakarta atau Surabaya,” ungkap Bonivasius menekankan kembali.

Dalam tatalaksana program kependudukan, Bonivasius menjelaskan bahwa BKKBN

hanya memotret dan memberikan masukan atau arah kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Salah satunya berupa Blue Print Pembangunan Kependudukan yang bisa digunakan daerah sebagai panduan untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) daerah.

Selain itu, BKKBN juga memiliki Sistem Peringatan Dini Kependudukan (Siperindu). Adalah suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul. Baik bersifat segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bonivasius mengatakan laporan kependudukan yang selama ini disusun hanya di level provinsi. Tahun depan, laporan tersebut akan disusun hingga tingkat kabupaten dan kota. “Merencanakan pembangunan di daerah semestinya harus berbasis data kependudukan,” tandasnya.

Menutup uraiannya, Bonivasius mengatakan tantangan kependudukan masih menghadang. Disebutkan, masih adanya ketidakmerataan peluang ekonomi dan disparitas SDM yang tidak sama. “Ini (solusinya) harus ditingkat-kembangkan terus,” tutupnya.*

Penulis: Santjojo Rahardjo

Editor: Dulyapikasari